Шукшинского культа я не поддерживаю. Понимаю, откуда он взялся, но не вижу в нем смысла.

Впервые прочел рассказы Шукшина лет в тринадцать — макулатурный, кажется, белый томик с зелеными надписями. Показалось скучным.

Ну, 13 лет, понятно, хотелось фантастики, ярких героев, или чтоб хотя бы смешно. У Шукшина же в рассказах занимались своими мелкими делами простые и совершенно неинтересные люди, типа тех, что ежедневно окружали меня повсюду.

Ограниченные, прокуренные, довольно злобные и даже местами страшноватые. В общем, я тогда счел, что не дорос и перешел к Библиотеке Современной Фантастики.

Перечитывал пару раз спустя годы. Фильмы, конечно, смотрел. Беседы и дискуссии вел, но никто так и не смог мне ничего втолковать, пока, как обычно, я сам не понял.

Феномен Шукшина — и, как его ни поддерживают усиленно, феномен уходящий, как и феномен Высоцкого — это скорее не феномен таланта, хотя талант безусловен. Но это скорее феномен «ложки к обеду», плюс — необходимая толика своевременного пиара.

В Шукшине сошлось все, что так требовалось советской интеллигенции раннего послесталинья. И происхождение — село Сростки, надо же! И расстрелянный отец, и трудовой путь — все к одному — и шофер, и матрос, и потом внезапно учитель литературы, и директор сельской школы, и вообще, как Ломоносов, в лаптях — во ВГИК.

И имя его отчество удачное — Василий Макарыч же! Да будь он какой-нибудь Владимир Сергеевич, оно не так бы работало.

И внешность — крепкая, мужицкая, и сибирская легенда, (на самом деле, алтайская, да кто там из Москвы различит), и успешный старт как режиссера и быстрое врастание в творческую тусовку — в том числе благодаря именно категорической непохожести на местных тусовщиков, ну, а там и вхождение в моду.

Но и этого было бы мало, конечно, если бы Шукшин, и интуитивно, и благодаря своей смекалке, не нащупал общественный (а скорее, интеллигентский) запрос на «мужицкость», на «народность», на «простого человека».

Конец пятидесятых — это было тяжелое послевоенное время, мужчин выбило изрядно, бабий запрос на крепкого мужика витал в воздухе. Плюс, после смерти Сталина и начала «оттепели» стало возможным изображать этого самого крепкого мужика откровеннее, не только пламенным коммунистом, борцом за перевыполнение норм по углю и зерну, справным колхозником и несгибаемым революционером.

Война — а затем смерть Сталина — вообще многое поменяла в народном и общественном сознании, так что почва ждала нового семени. Довоенному поколению, видевшему и вынесшему всю народную хтонь на себе — да и самому бывшему той само хтонью, Шукшин ничего нового бы не рассказал, и на фоне какого-нибудь Шишкова, как мне кажется, проигрывает, (кстати, уверен, что Шукшин находился под мощнейшим влиянием Шишкова и даже взялся писать про Разина — идя по стопам Шишковской трилогии о Пугачеве).

Военному поколению, видевшему хтонь войны и участвовавшего в ней народа — тоже. А вот послевоенному поколению, оттепельщикам и затем семидесятникам, находившимся в поиске новых идей, тем и смыслов, Шукшин очень даже пригодился. Забавно, что эта схема — неотесанный самородок из глубинки, приносящий свежее дыхание в застоявшуюся духоту столичных салонов, — практически неизменна во все времена.

Точно так же, например, прогремел в холодном Питербурхе своими жовиальными малороссийскими рассказами Гоголь, ставший прямым полпредом Малороссии на Севере. Он так же подгадал по времени: за десять лет до «Вечеров» они никому не были бы нужны, а спустя десять лет — интерес к Малороссии уже подутих и такого шума бы не случилось.

В принципе, Шукшин сделал то, что ровно за сто лет до него сделали т. н. писатели-«семидесятники» XIX века, вовремя повернувшись лицом к т. н. «народу». И точно как и тогда, столичная интеллигенция тому восхитилась.

Это оказалось — на тот момент — свежо, мощно, и, хотя и конечно, подцензурно, но все-таки прямо вот на грани фола, прямо вот с фигою в кармане потертого пиджака, накинутого поверх кирзовых сапог, в общем, все, как интеллигенция любит.

А Шукшин не отказывал себе в удовольствии подыграть… и, в общем, все остались довольны: сам Василий Макарыч, ставший олицетворением «простого русского мужика» для городской интеллигенции, и городская интеллигенция, от народа далекая, но никогда не упускающая момента подчеркнуть свою к нему близость и любовь. Которая только потому и жива, что платонична и не вступает в прямое соприкосновение с объектом. А не дай бог, вступит…

Рекомендую в этом разрезе почитать дневники писателей или воспоминания их жен, эвакуированных во время войны в Елабугу и прочее Поволжье, там очень много интересного).

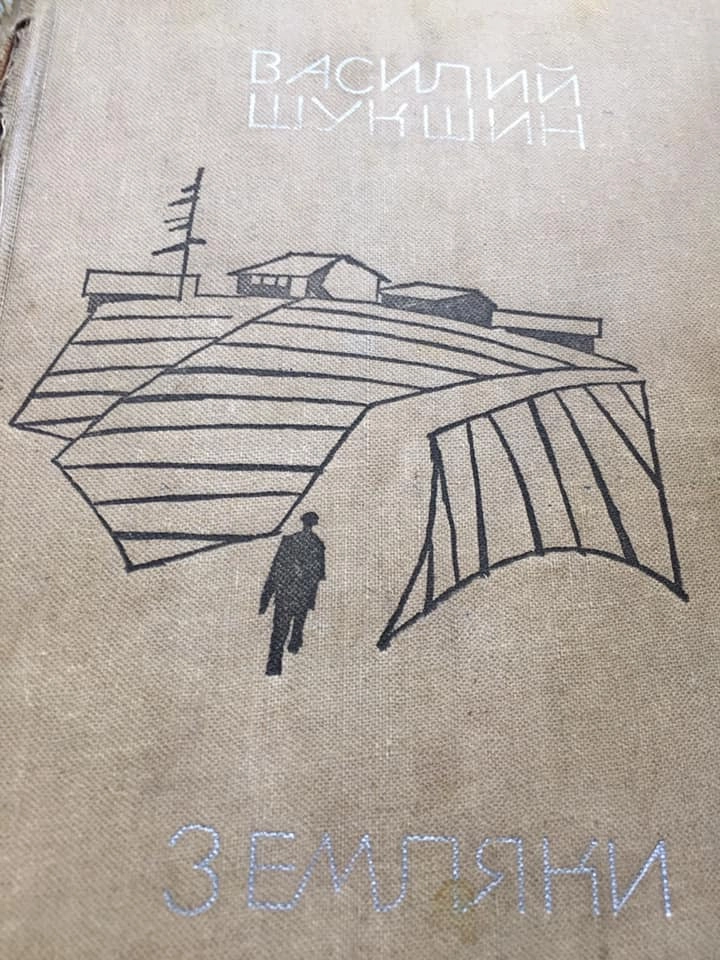

На фото - первоиздание 1970 года, Советская Россия, 50 000 экз..

На фото - первоиздание 1970 года, Советская Россия, 50 000 экз..

Спустя пять — десять лет в моду войдут деревенщики, а потом и т. н. «городская повесть», которая станет разрабатывать те же темы, и оригинальность Шукшина быстро растворится в потоке последователей, но Шукшин стал первопроходцем. И в этом его удача, его феномен и его миф.

Но спустя годы, мне кажется, нам, пережившим девяностые и все, что за ними последовало, уже странно поддерживать этот миф. Мы получили много, скажем так, дополнительной информации.

У нас теперь на глазах нет — надеюсь, — ни шор ни розовых очков. Мы — полагаю, — знаем, что из себя представляет так называемый «простой народ». Да, это глубинная вещь в себе, хребет нации и основной производитель желудочного сока. Его президент Путин, его хата с краю, он ненавидит хачей и п*****сов, он смотрит исподлобья, курит в кулак, отсидел хз за что и при случае легко ткнет ножом в печень.

Нет в нем ни загадки ни романтичности, он прост, устойчив, себе на уме, и хотя любить его особо не за что, ладить с ним можно. А писать о нем скучно.