Презрение к анонимности — одно из качеств обитателей зарешёченного мира.

Там, где нормы поведения прописаны не только в федеральном законодательстве, но и в «арестантско-уркаганских» понятиях, ценится способность отвечать за свои слова и поступки. Доносчики и стукачи, по-местному «суки», вычисляются и преследуются контрразведкой от братвы не менее активно, чем те вербуются оперотделом. Поэтому любые попытки «порядочного арестанта» скрыть данные о себе мгновенно вызывают подозрение и неприятие в местном обществе.

Когда на официальных проверках в СИЗО арестанты называют свои фамилии, они не могут соврать. У администрации они все учтены поимённо. Подобный учёт ведётся и с другой стороны, с «чёрной».

Арестант входит в камеру и всегда представляется своеобразной формой доклада: имя и прозвище, «по какой беде попал сюда» (то есть статья), какой он «масти» (не обиженный ли) и так далее. Как правило, отвечает на вопросы смотрящего за камерой и что-либо утаивать о себе не может, кроме интимной информации.

Передвижение арестанта из камеры в камеру записывается в «Домовую книгу», что чаще всего хранится в «котловой хате» или в камере «смотрящего» за тюрьмой. Данные о поступивших или уехавших на этап зеков стекаются всю ночь по установленным межкамерным «дорогам», и на этап вслед за «непорядочными» арестантами уходят сообщения об их поступках и положении, дабы в лагере таких зеков встретили подобающе и они не могли бы «засухариться», то есть скрыть, какое место определено им в тюремной иерархии.

В «чёрном» мире нет и не может быть анонимности. Все учтены всеми. Как и в большой политике, за колючкой идёт перманентная борьба за возможность влиять на людские судьбы и финансовые потоки. Близость к воровскому трону решает многое, и преступные кланы, чаще всего земляческие, достигают положения не без помощи интриг.

Естественно, любители многоходовых схем предпочитают действовать чужими руками и анонимно, что нередко приводит к межклановым войнам. На сходках «чёрных» лагерей, там, где порядок в массе поддерживается с помощью внутреннего саморегулирования, часто пытаются выявить тех или иных интриганов. Когда распутывается клубок чужих манипуляций, на блатной допрос могут вызвать практически любого зека. И когда один «порядочный арестант» обосновывает свои действия без недомолвок, а другой путается в показаниях, то последний может быть не только избит, но и даже понижен в своём социальном статусе.

Интриганство в блатной среде не приветствуется наряду с анонимностью. Имя и прозвище смотрящих за бараком, лагерем, регионом никогда не скрывается, а передаётся из уст в уста и оглашается мужикам на общих сходках. Там же любой зек имеет право высказать своё мнение или предложение, естественно, открыто и не скрывая свою личность. Это правило открытости идёт от самых главных в воровской иерархии — «старших братьев», жуликов, законников, воров.

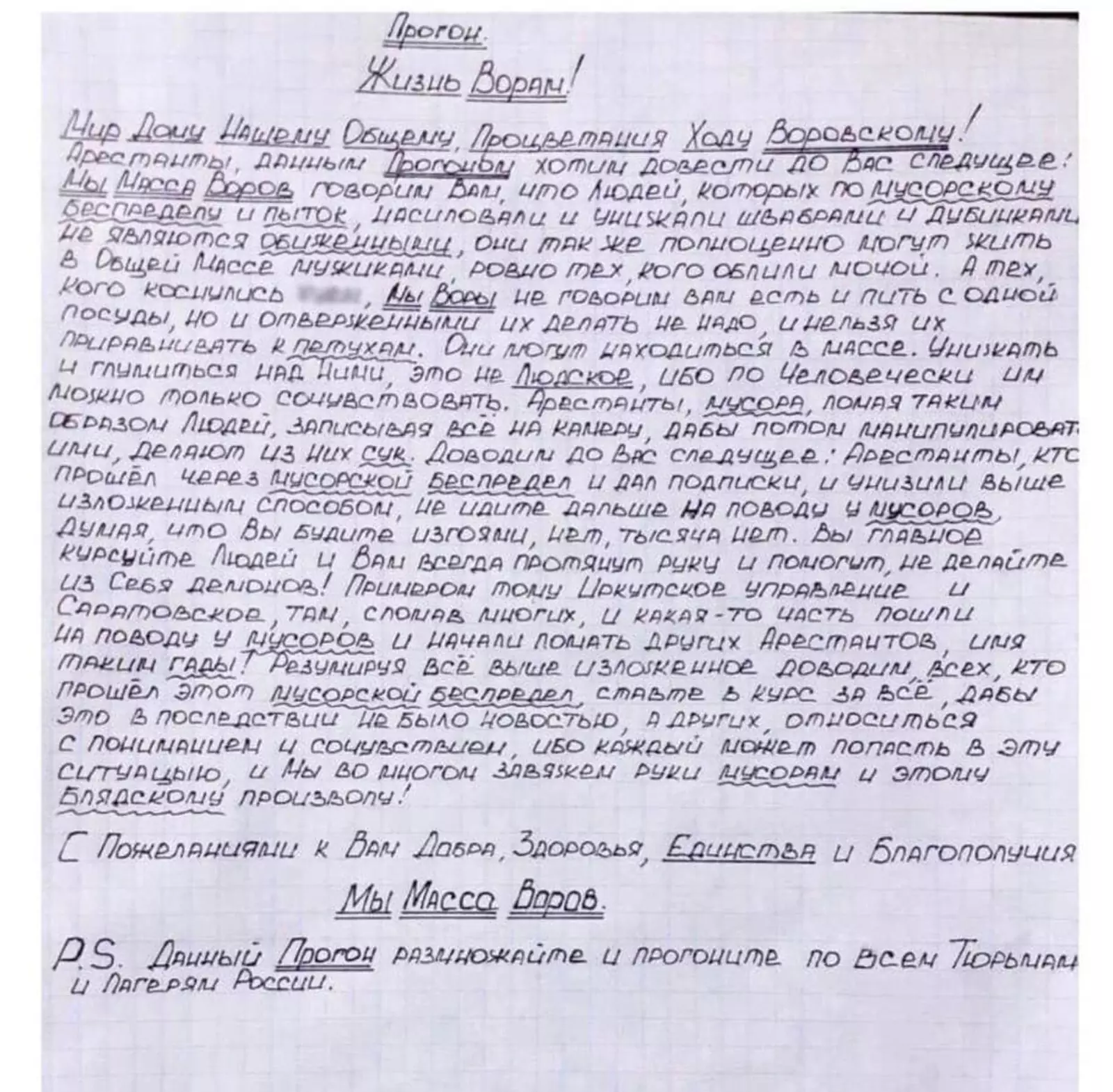

Те или иные поправки в арестантский кодекс, прогоняемые каллиграфическим почерком по местам заключения в шикарных кожаных свитках, принимаются конкретными «авторитетами», и каждый прочитавший прогон знает, на кого он будет ссылаться в том или ином споре среди арестантов.

Когда в блатном мире появятся высшие постановления — прогоны — с анонимной подписью, пошатнутся сами принципы блатных понятий.

Прогон, якобы запрещающий относить к низшей касте заключенных, подвергнувшихся изнасилованиям со стороны администрации колоний и их подручных, подписанный «массой воров», наделал немало шума как в Сети, так и в реальном «параллельном мире».

Обычному зеку сложно будет сослаться на анонимный указ, ведь такую бумагу могут написать и интриганы, и опера, и «обиженные», которые хотят перескочить из низшей касты в «мужицкую массу».

Как смотрящим в лагерях и тюрьмах проверить, «старшие братья» писали подобное или кто-то другой?

Возможно, безымянные прогоны могут быть следствием поправок к Уголовному кодексу: нынче дают срок за одну лишь принадлежность к высшему тюремному сословию, а для многих представителей криминалитета тюрьма уже не дом родной.

Даже вероятно, что решение насчёт «опущенных по беспределу» в «чёрном» мире может единогласно приниматься анонимной «массой воров». Но возможно, и нет.

Зек, что прошёл беспредел, лишь твёрдым самоопределением может помочь себе остаться тем, кем он себя считает. Но только тогда, когда он готов за это бороться: за руку из низшей касты никто никого не выведет.

Для тех, кто не желает смириться, анонимные прогоны не нужны. В ином же случае не спасут и настоящие постановления, подписанные «авторитетными именами».

Моя в этом уверенность основана на реальных историях из «параллельного мира», и вот две из них.

На этапе из Кировского транзитного централа в Тюменский транзитный пункт нас собирали в полуразрушенных сборочных камерах — сборках — для дальнейшего конвоирования в «столыпинские вагоны».

В сборках знакомятся, меняются вещами, делятся новостями о режимах, прогонах и происшествиях, гоняют чифирь и качают друг друга духом. Едут через сборку и блатные — различные смотрящие за камерами тех изоляторов, откуда Фемида их отправила отбывать срок наказания, «бродяги» и даже коронованные жулики.

В нашей сборке тоже оказался «уважаемый арестант», бродяга. Его положение в иерархии определялось не только тем, как он сидел, в чём сидел и кем представился, но и как вокруг него замельтешили те, кто его узнал. Даже чифирь организовали «на дровах».

К нему же обратились за советом и несколько арестантов из мужицкой массы. Все ехали по лагерям, большинство из «чёрных» тюрем, и, чтобы они не попали впросак, им ещё на этапе знающие-понимающие разъясняли, как вести себя «по понятиям» в том или ином случае.

В стороне от всех, рядом с дурно смердящим туалетом — дальняком — стоял неприметный брюнет лет тридцати в вольной одежде. Все мы были ещё без фуфаек и тюремных роб, только несколько этапников да сам блатной ехали в чёрных спецовках.

Светлые полосы на робе у бродяги были из чёрной ткани. К нему издалека и обратился брюнет с просьбой о разъяснении своего положения. Как он рассказал, в тюрьме его по беспределу облили мочой. Он сопротивлялся при аресте, не шёл на сделку со следствием, а в камере подвергался не только избиениям. Нет, его не насиловали, но при очередной придирке плеснули на него мочой и определили спать рядом с туалетом.

— Кто определил? — поинтересовался бродяга.

— Да камера и определила после того, как главный активист об этом заявил, — ответил этапник.

— А ты кем себя сам определил? — поинтересовался бродяга.

Вопрос был удивительным. Ожидался интерес к личности активиста и в какой тюрьме была пресс-хата, но авторитетный арестант был более сведущ в познаниях тюремного мира, чем все мы.

Зек, к которому он обращался, развёл руками:

— Я решил, что подниму вопрос о своём статусе, когда приеду в лагерь. Всё же это беспредел.

— Всё это понятно, — отмахнулся бродяга от оправданий. — Ты кем жить продолжил? Ел со всеми? Вскрылся? Обосновался на дальняке? Кто ты сам для себя-то?

Зек молчал долго, потом протянул:

— Ну, я под вопрос себя поставил, не мне же решать.

— В том-то и дело, что тебе! — воскликнул авторитет. — Только ты себя возле параши и можешь определить. Ты же не вскрылся и даже не усомнился, а вдруг то был апельсиновый сок. Сам себя под вопрос поставил и остался жить там, куда тебя определили. Вот и живи там…

Автор этих строк никогда не прятался за стеной анонимности.

Спустя несколько лет меня привезли в «красный» лагерь. Там издевались и «определяли» тоже активисты, но уже под патронажем администрации и по заранее расписанному графику.

Только мужиков называли «мужчинами», а обиженных — «уборщиками». Слова другие, но суть та же. Уборщики мыли кабинеты и туалеты и шли в первых рядах шеренги, неся, словно флаг, отрядную табличку на длинной палке. При построении на лагерную проверку уборщики так же стояли в общем строю отрядов, но первыми вызывались при перекличке.

Если посмотреть на проверку нашей сибирской колонии с крыш пятиэтажных бараков, то на асфальтном плацу было раскидано с десяток отрядных прямоугольников из сотен голов спецконтингента.

Рядом с одним из таких, но как бы немного в стороне стоял высокий худой зек лет двадцати. Уже будучи статистом, я перепроверил его карточку — ему было девятнадцать. По пути из малолетки в наш краснознаменный лагерь он был подвергнут «мусорскому беспределу», причём такому, что возврат за стол к обычным зекам ему был закрыт даже в «красном» лагере. Основой здешней системы управления был страх, в том числе и страх перевода в низшую касту, а потому это правило администрация была обязана поддерживать. По прибытии в карантин этого зека сразу определили уборщиком.

Зек, хоть и молодой, но переживший уже немало, заявил: «Я не уборщик, тряпку в руки не возьму». Две недели карантинных истязаний и последующих месяцев водворения в ШИЗО его мнение не поменяли. Он себя уборщиком не признавал. Неглупый руководитель оперативного отдела расценил его стойкость по-своему, пытался заагентурить, но и тогда потерпел может и временное, но поражение. Зека вернули в отряд, спал он на койке между углом уборщиков и остальной массой зеков, на проверках стоял немного в стороне от первых шеренг и только на проверочных комиссиях сливался с ними. Это был компромисс, но он позволил стойкому бедолаге пройти весь путь и выйти тем, кем он себя считал — человеком. И он точно знал, что никакой прогон — ни воровской, ни федеральный, ни анонимный, ни авторитетный — никого и никуда не определяет. Это может сделать только сам человек.